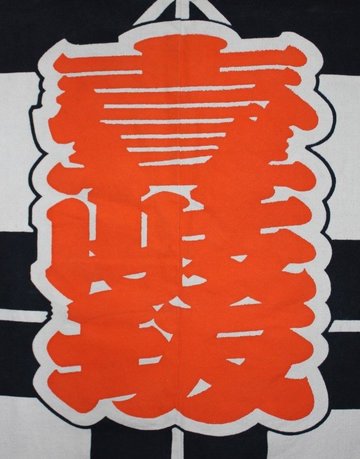

【2日目】本郷 壱岐坂太鼓

私達、本郷壱岐坂太鼓は昭和48年夏、壱岐坂上にあります大横町通りに実業会青年部の有志により発足し、「初代大江戸六会」の田村芳朗氏・小林登氏に盆太鼓の指導を受け、昭和55年頃、組太鼓の指導を「関東暴れ太鼓」副打ち頭石倉照久氏に組太鼓の指導を受け、その後関東暴れ太鼓のメンバーに力を借り技術はもとより青少年育成・太鼓の普及・発展・体位の増進等に努力しております。昭和53年頃より、東洋女子短期大学(現東洋学園大学)のご厚意により校舎施設をお借りして、アマチュア和太鼓グループとなり、文京区社会教育関係団体で各地のイベントなどで演奏してまいりました。

助六流和太鼓は、東洋学園大学の近くで、大横丁通りにあります助六製麺所が発祥の地で、助六流の初代メンバーが各地の盆踊り会場で活躍をして、その後に組太鼓へと発展していきました。現在、私達の組太鼓は「助六流組太鼓」創始者、小林正道(こばやしまさみち)・石倉義久(いしくらよしひさ)・石塚由孝(いしづかゆたか)・小野里元栄(おのざともとえい)四氏により作調されました組太鼓を私達なりにアレンジし現在の組太鼓になりました。

本郷壱岐坂太鼓の由来は、単純に壱岐坂上で発生して小笠原壱岐坂守の下屋敷と長崎県壱岐島とも関係ありません。長崎県壱岐島に壱岐坂の地名もない所から、大横丁通りに実業青年会部和太鼓グループから独立して、断りもなく勝手に本郷壱岐坂太鼓と名乗らせております。

本後壱岐坂太鼓 代表 藤澤八洲彦